子供の動育のため、自宅アスレチック化計画の一環としてDIYで製作した雲梯。

そんな室内用雲梯は市販もされているのですが、もれなくゴツくて邪魔そうなんですよね。狭いマンション住まいの我が家には到底置けません。

でも雲梯が発育中の子供に与える好影響は捨てがたい。どうしても家の中に欲しい。

欲しい

ほしー

そこで、持て余していた無駄に長い廊下を有効活用するうんていを設計してみました。

特徴は、

- 柱や脚がないから邪魔にならないし掃除もラク

- 塗装を工夫した滑りにくいバー

- 欲張って刺激与えまくる太さ違いバー

です。どうぞご賞味ください。

おうちアスレチック化計画の総仕上げの位置づけ(今の所)

※本記事は【設計編】です。【製作編】はこちら↓

どんな雲梯にしたい?− 自問自答 −

まずは脳内でどんな雲梯にしたいかを検討します。

設計要求の整理ですね

■毎日子供たちが気軽に遊べること

おうちアスレチック化の目的ですから、これがトップ要求です。家の中に作ることでこの要求に応えます。さらに、なるべくアクセスしやすい場所に設置します。

■生活動線・掃除の邪魔にならないこと

家は基本的に居住スペース。この生活の邪魔になってしまって心身が披露すると本末転倒です。

雲梯はぶら下がって全身を移動させる運動なのでもれなくでかくなりますが、これを浮かせる設計とすることで解決します。

■存在感がありすぎないこと

浮いてるからといって、それが存在感ビンビンで異彩を放っていたら、圧迫感があってキツイです。

廊下だから良いっちゃ良いんですけど

これは塗装で対応します。白ですね。白く塗って壁や天井と同化させます。

ただやりすぎると子供たちの「やる気スイッチ」を押せないので、バーだけはちょっと色つけて色気を醸し出します。

設計への要求は「塗装できること」です。

あとは現場でよしなにやります

■怪我をしにくいこと

動育では将来的に怪我・病気のリスクを低減するために幼少期から運動を積極的にさせますが、このトレーニング期間において大きな怪我をしてしまうのは可能な限り避けたいところ。

今回の雲梯作りでは、

- 雲梯を極力低くする

- バーを滑りにくいようにする

で対応します。特に兄は手汗をかきやすい体質なようで、めちゃくちゃ手が滑りやすい点に最大限留意します。

また、雲梯の下には分厚いマットを敷くことで、悪姿勢での落下時の大怪我を防ぎます。

子供は想定外の動きをしますからね

■頑丈なこと

壊れないのはもちろん、子供がめちゃくちゃな使い方をしてもビクともしない頑丈さが欲しいところ。想定荷重条件を大きく設定し、大人でも使えるほどの剛性設計でこれに応えます。

■楽しいこと

これも絶対条件です。どうゆう雲梯が楽しいかなーと考えてみると、

- なるべく長い

- 難しすぎない

あたりでしょうか。長ければ長いほど楽しいんですが、同時に設計・製作も難しくなりますし、狭いマンションにおいてはスペースない問題もあるので悩ましいところです。

良いバランスで設計する必要があります

設置場所の検討

雲梯への設計要求がだいたい整理できたところで、じゃあどこに設置しようかなぁと家の中をうろちょろと探し回ること小一時間。

うちそんな広くないでしょ

結果、良さそうなところとして識別したのは以下の2箇所。

| 評価項目 | 中洋室 | 廊下 |

|---|---|---|

| 良い ところ | 遊び部屋なので気軽に遊べる 4cm厚マットがあり落下対策OK 部屋の対角使えばかなり長くとれる | 通る用途のみでもったいないスペース 結構長い雲梯にできる |

| 悪い ところ | 兄雲梯中に妹が下で遊ぶと危ない | リビングから離れてるのでアクセスやや悪い |

| 設置 しやすさ | △ (良い方法が思いつかない) | ○ (アイデアあり) |

| 総合判断 | △ | ◯ |

正確には、後述の概念設計を脳内でしつつ、設置のイメージを念頭に置き、セルフAR(拡張現実)を駆使して「作れるか?」「楽しそうか?」を妄想していく作業です。

この時期のお父さん、心ここに在らずだったよね

総合判断として、わが家は廊下に設置することにしました。

領土の拡大・・・ふふっ

なんか言った!?

概念設計

「だいたいこんな感じ!」ってゆうイメージを設計していきます。イメージは2案ありました。

- 廊下の全幅を丸棒渡し

- 梯子を作って浮かせる

採用したのは2です。

1. 廊下の全幅を丸棒渡し

一番シンプルな案。初めに思いつきました。ただ以下の問題点があったため却下。

- バー長さが800mm程度となり、強度・剛性上成立しない

比較的強い金属パイプを適用しても、体重20〜30kgの子供が使うだけなら成立しますが、目指すのは「大人が使ってもビクともしない頑丈なもの」なので、強度・剛性が足りないという結論に。

素人DIYなので加工不良も考慮し、せめて設計は極安全側に振ります

設計計算の詳細は後述します。

2. 梯子を作って浮かせる

1案がダメそうだなとなったので、バー長さを500mmに固定した上でウンウン悩んで思いついた案です。これなら強度・剛性的に成立、すなわち壊れないし大きく変形しない設計です。

がっちり!

詳細設計

「これならできそう!」というイメージができたので、詳細をデザインしていきます。具体的には、各部の素材・寸法を決め、どうやって結合・設置するかを設定していきます。

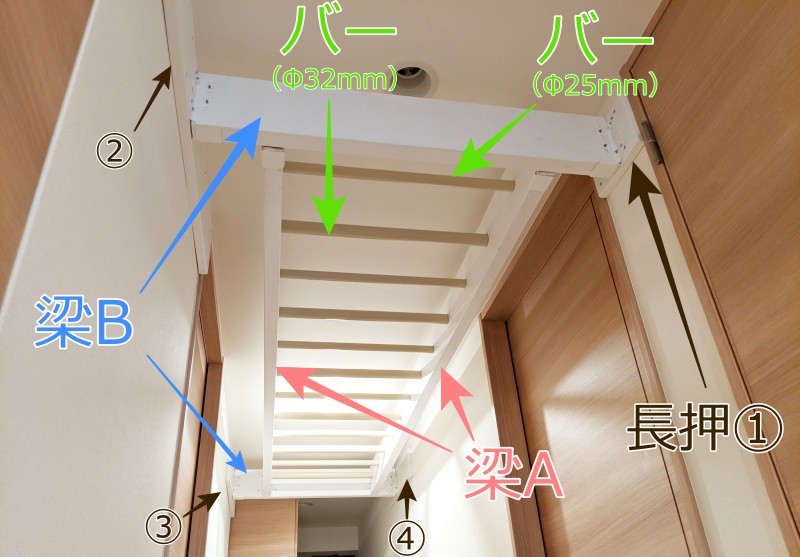

うんていの構成

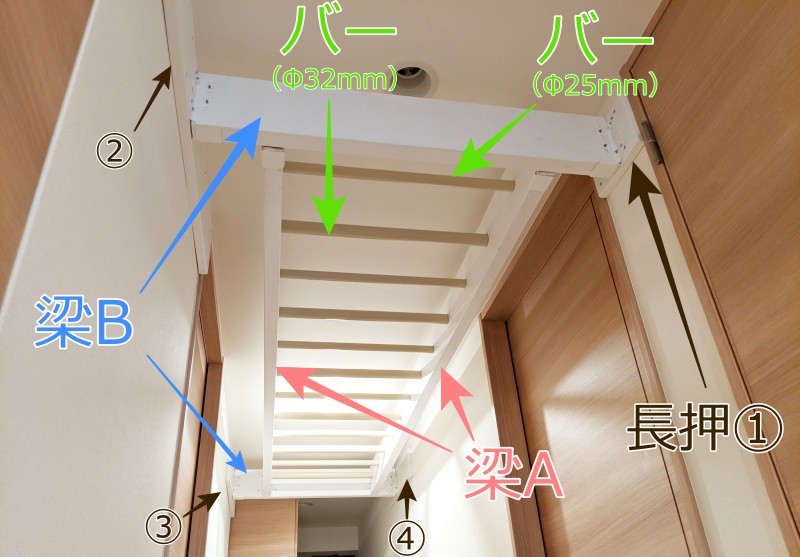

うんてい構造部材は主に以下の通りです。設計結果も先に載せてしまいます。

| 構造 部材 | 役割 | 材質 | 断面 | 長さ |

|---|---|---|---|---|

| バー | 握った人を 支持する | 鉄 (SUS巻き) | ①Φ32mm ②Φ25mm ※両方とも1mm厚 | 500mm (片側20mm挿入) |

| 梁A | バーを 支持する | 木 (SPF材) | 38×140mm (2×6材) | 8フィート (2438mm) |

| 梁B | 梁Aを 支持する | 木 (SPF材) | 38×140mm (2×6材) | 835mm |

| 長押 | 梁Aの荷重を LGSに流す | 木 (SPF材) | 19×140mm (1×6材) | ①170mm ②915mm ③640mm ④720mm |

これらの構造部材を、ビスや金具を使って固定し、壁に設置します。

以下にそれぞれの選定経緯・設計計算をお示しします。

設計計算の方法

梁やバーなどの強度・剛性計算の具体的な方法は以下を参照ください。

荷重条件の設定

まずは想定する荷重条件を設定します。今回目指すのは大人が遊んでもビクともしないような頑丈な雲梯ですので、以下のように設定しました。

- 大きめの大人(体重80kg)の利用を想定

- ロープほど揺れないので安全率は3

- 以上より荷重条件は240kgf(約2.4kN)とする

バーの素材・寸法

ここから各部品の詳細設計に入ります。最初は一番重要な、人間が直接触れるバーから設計して行きます。

- 強度・剛性上有利な金属製(鉄/ステンレス)で500mm長

- 握りやすくかつ楽しいΦ25mm/Φ32mm混合配置

- 滑りにくいように塗装で工夫

子供が握りやすい太さ:25〜32mm

太いほうが強度・剛性の観点では有利なのですが、太すぎると手の小さな子供には握り難く、不要に落下リスクを上げてしまいます。

痛いの嫌い

そのためちょうどいい塩梅、ギリギリの太さとする必要があります。

公園の雲梯を調査したり市販品の太さを調べたり、ホームセンターで材料調査もしながら、太さは

- 子供が余裕を持って握れるΦ25mm

- 少し太めだけど負荷高そうなΦ32mm

この辺で行く事に仮決めし、あとは設計計算次第で本決定することにしました。

木製の丸棒

まずは簡単に結合できそうな木製の丸棒から。木ならネジでグリグリってやれば簡単に取り付けられますからね。

金属よりも滑りにくそうでしたし

ホームセンターに行くと米ヒバ材やタモ材の丸棒が売っていました。

(Φ10~34mmというラインナップ)

(Φ32~35mmというラインナップ)

調べてみると、米ヒバは軽いけど構造部材として使うには貧弱。一方タモはしなやかで強いので手すり等の高強度部材として使われる、とのこと。

ということで強いタモの方でうんていバーとして成り立つのかを設計計算で確認します。太さは、Φ35mmだと子供には太すぎると判断し、現実的なΦ32mmとし、長さは設計的に短い方が強度的にラクなので500mmケース(案2)とします。

タモ材の材料データはこちらを参照しました。

- 曲げ強度:93 [MPa]

- ヤング率:9.3 [GPa]

- 最大応力:46.6 [MPa] 〇(< 強度93[MPa])

- 最大たわみ:3.2 [mm] △

最大たわみこそ3.2mmと少し大きいですが、なんとかいけそうです。

ただΦ32mmは下の子(製作時で1歳)には太すぎるので、Φ25mmも当たってみます。

- 最大応力:97.8 [MPa] ✖(> 強度93[MPa])

- 最大たわみ:8.8 [mm] ✖

ダメです。発生応力がタモ材の強度値を超えてしまうので設計的には壊れるという評価になります。また最大たわみが約1cmにもなりますので、ビクともしないとは言えないレベル。

木材、ここで却下です

金属パイプ

かくなる上は、木材よりも強く硬い金属。滑りやすそうなのが懸念ですが、塗装で何とかすることとしてまずは設計解を見つけることを優先します。

まずはホームセンターに行って使えそうなものがあるか調査です。するとありました。

ものほしざお!

外寸だけでなく厚さ情報も開示されているので、設計できます(Φ25は厚さ1mm、Φ32は厚さ1mmと1.2mmの2種類)。握りやすそうな太さもあって条件クリア。

ICSパイプは、高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1㎜)のステンレス帯鋼SUS304(18Cr-8Ni)を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。

引用元:石川技研工業株式会社

良さげなΦ25mmとΦ32mm(共に厚さ1mm)で構造計算してみます。

まずは弱い方のΦ25mmから。長さも厳しい方の案1を想定し、えいやっと1mで計算してみます。

なお金属パイプのモデル化にあたっては、表面のSUS304層(0.1mm)は薄いので無視し、全厚1mmを機械構造用炭素鋼として計算します。機械構造用炭素鋼(S45C)の材料データはこちらを参照しました。

- 降伏強度:490 [MPa]

- ヤング率:205 [GPa]

- 最大応力:690 [MPa] ✖(> 強度490[MPa])

- 最大たわみ:11.5 [mm] ✖

ダメです。発生応力が降伏強度を上回るため壊れる(塑性変形してしまう)し、最大たわみも11.5mmと大きすぎる。Φ25mで案1(L1000mm)は却下です。

ではいよいよ、Φ25mmで案2(L500mm)行ってみましょう。これでダメなら成立するところまで長さLを短くしていくしかありません。

楽しい感じでお願いします

- 最大応力:345 [MPa] 〇(< 強度490[MPa])

- 最大たわみ:1.4 [mm] 〇

クリアです!強度・剛性的に十分成立します。

ということでわが家のうんていは

- バーはΦ25mm以上の金属パイプ

- 長さは500mm程度

- 設置方法は案2(梯子作って浮かす)

と決定しました。

ここまで長かったね

ただ、まだ設計計算は残っています。

長い梁を使いますからね

梁Aの寸法

バーの次に人に近いところとして、梁Aの設計に入っていきます。ここは要求に沿うと「なるべく長く」となりますので、設計的にも厳しいところです。

とは言え設置場所や材料の制約がありますので、上限が決まってきます。

(カビにビビってる)

わが家の場合は玄関とトイレの間の長さ約2.5mが設置場所ですので、上限は2.5mとなります。

トイレ開けられなくなるとか勘弁してよ

まずはここにめいいっぱいで強度・剛性的に成り立つか、確認します。

梁の材料として想定するのは、便利な木材。2×4や2×6のSPF材ですね。接合にも便利な金具が豊富にありますので、素直にこの辺りを使います。

まずは弱い方の2×4材から確認しましょう。なお、梁Aは2本あり、バーにぶら下がった人から伝わる荷重は2本で分担することになりますが、ここでは簡単化と安全側評価のために、1本で受け持つ前提として評価します。

梁Aにぶら下がって遊ぶことも想定します

遊び方は僕らに任せて!

SPF材の材料データは以下を使用しています。

- 最大応力:15.0 [MPa] ✖(> 強度14.2[MPa])

- 最大たわみ:8.3 [mm] ✖

2×4材だと強度はギリギリセーフと言えなくもないですが、たわみが約1cmも出るので厳しいです。

なので断面二次モーメントを稼げるよう、高さが1.5倍になる2×6材だとどうでしょうか。

- 最大応力:6.0 [MPa] 〇(< 強度14.2[MPa])

- 最大たわみ:2.1 [mm] 〇

これなら合格です。2×6材であれば、梁の接合のための金具(シンプソン金具等)もありますので、文句なしです。

高さが14mmと大きくなるので、少し圧迫感は出てしまいますが、頑丈さの方が優先ですので仕方ありません。

尚、この結果はすなわち、梁Aの真ん中に240kgの重りを吊るしても壊れないし2mmしか変形しない、という意味です。

安心ね

梁Bの寸法

梁Bは、梁A+バー+人を支えることになるので荷重条件こそキツくなりますが、長さがうんと短いので梁Aと同じ断面設計にしておけば問題ありません。

接合の観点でどうせ同じ断面にする必要がありますので。

ちなみに、梁A+バーの重さは17.3kg(実測)でしたので、荷重条件240kgfに対して埋もれていると考えて良いでしょう。

長押の寸法

構造部材の最後は長押です。これは梁B+梁A+バー+人の全荷重を壁の中の柱(LGS)に流す役割を担います。

ここでは最低2本のLGS間柱に荷重を流せるよう長押の長さを設定しました。

わが家の場合は最大でも4本のLGSを渡す程度とし、不要に長くして長押が長くなりすぎるのを防ぎました。

長押の取り付けめちゃくちゃ大変なんです

幅は梁Bとの結合をシンプソン金具で行うため、梁B(2×6材)と同じ140mm。

厚さはシンプソン金具結合に十分な厚さで、かつ厚すぎると軽天ビスが長くなりすぎてモーメントが大きくなってしまうので、ちょうどいい厚さということで19mm。

登りロープで実績のあるサイズです

以上より長押には1×6材を用い、長さは各箇所で間柱(LGS)を2~4本使えるのに必要な長さとしました。

「間柱って何?」「LGSってなにそれおいしいの?」って方はこちらをご参照下さい。

各構造部材の結合

構造部材同士の結合には、登りロープやつり輪ですっかり厚い信頼を寄せるシンプソン金具を用います。

これまでは2×4材用を使用していましたが、今回は長い梁Aの剛性を強化した結果2×6材となっているため、適合するLUS26を採用します。

バーの間隔

バー間隔は、広すぎると小さい子には難しかったり、狭すぎると窮屈でこれまたやりにくかったりするので、絶妙な間隔で設定したいところ。

悩みましたが、わが家は200mmにしました。

根拠は以下の通り。

- 梁A長さが2438mmなのでバーを12本も仕込めて楽しそう

- 200mmあれば大人の手でも難なく入る大きさなので狭すぎることはない

- 大きくなったらひとつ飛ばしでも楽しめる

バーは太さ違い(Φ25mm/32mm)を交互に配置する設計としているので、大きくなったらひとつ飛ばしで太いバーだけをうんていするなんてことも想定しました。

私がそれで楽しむつもり

公園のうんていを色々と見ると300mmくらいあるものが多い印象でしたが、中には200mm程度の間隔のものもあることも確認できたので、問題はなさそうだと判断しました。

バーの滑り止め対策

ここまでで構造的に成立する設計は完了ですが、もう一つ大事な設計要求があります。「滑りにくいこと」です。

僕、手汗がひどいから(泣)

本当は木製にして地肌丸出しとすることで、手汗を適度に吸収してくれたりなんかして滑りに対しては有利だと想像したんですが、先述の通り強度剛性的に厳しい結果だったため断念。

そこで、金属製のバーに塗装で滑り止め対策を採ることとしました。

プライマーを使うことでどんな素材でも塗装ができるので、設計的にはこれまでの選定で問題ありません。

調達性・施工性の確認

設計的に成り立つ構造が机上で出来上がっても、それが作れなければ実現しません。製造上、気にする必要があるのは主に以下2点。

- 設計通りのモノは手に入るか

- 加工・組み立てができるか

設計通りのモノは手に入るか

今回の場合は、寸法計算においてはホームセンターに足繁く通いながら実際に手に入る製品をベースに設計しましたので、部材調達の観点では問題ありません。

加工・組み立てができるか

廊下うんていの施工にあたっては要注意ポイントがいくつかありますが、主要なものを挙げます。

バーと梁Aの結合

ここは木製の梁Aにバー径と同じ穴を深さ20mm程度(梁A厚さが38mmなので約半分)で空け、そこに締まりバメで差し込むことで結合します。

この時難しそうなのは2点。それぞれ対策を用意して問題ないことを確認しました。

組み立ての段取り

今回のうんていは大型で重量物になるので、組み立ての手順を工夫しないと最悪組み立てられません。

大まかな流れとして、

- 梯子(バー+梁A)を作る

- 長押①~④を設置する

- 長押①②に梁Bを設置する

- 梁Bにあらかじめシンプソン金具だけつけておいて梯子の片側を引っ掛ける

- 梯子を持ち上げて逆側も長押③④に付ける

を想定しました。

(私じゃない誰かが)

ここは最悪誰か(妻想定)に手伝ってもらえば何とかなると程度に思っていましたが、梯子の重量が17kgあり、また高さもあるため妻じゃ全然だめ。急遽友人にお願いすることとなりました。。。ここは設計的配慮が足らず反省です。

私の失敗が誰かの糧になれば幸いです

梯子高さとちょうど同じ長さの2×4材でも2本用意して、突っ張って支持する製造用治具を準備するのが賢いと思います。

廊下うんてい設計まとめ

独自にイチから設計した廊下うんていの詳細をご紹介しました。

これを基に加工・組み立てを行い、記事中の写真にあったとおり無事に廊下うんていは完成しております。その作り方詳細については別記事にしますので、こちらでご確認下さい↓

他にもいろいろと遊具を作ってます。

コメント

コメント一覧 (4件)

ブログ拝見させていただきました。

強度計算の中で安全率”3″を使用されていますが、梁の記事で使用されている安全率”6″の半分で十分と判断された根拠は何でしょうか?(梁の記事で使用されている”6″も不足では?とコメントさせていただきました。)

私も長年構造設計に携わっていますが、かなり危険側の設計と感じました。

コメントありがとうございます!

うんていの設計においては、独自の安全率として3を用いました。理由は4つ。

(1)6だと設計条件の中で成立しない(設計者としてありえない理由だ、というご批判あると思いますが、現実問題として)

(2)6で作ったロープ用の梁の実際の出来栄えを踏まえ、激しくブラブラしないため荷重条件が半分以下と考えて良さそう、という”感覚”

(3)市販されているうんてい(20万円とかするもの)の仕様を見ても、6を採っているとは思えない設計であった

(4)使用前・定期的に大人が試験することで、子供たちの安全を確保できると考えた

ビジネスとして、また不特定多数かつ監視外で使用されることを想定した規格に対し、自宅用DIYでは必ずしもそこまでの安全率をとって設計解をなくす必要はない、という考えに基づく判断です。

この辺り、私の考えを丁寧に説明した方が読者のためと思いますので、今後追記していきたいと思います。

通りすがりのエンジニアさんにおかれましては、他のご指摘を含め、多くのコメントを本当にありがとうございます。これまでは孤軍奮闘で、批判も特に受けずにここまで来てしまいました。学びを得られ、ありがたいです。頑張って参ります。

引き続きご指摘をお願いできれば幸いですm(_ _)m

れもん飛行機さん、いや師匠!!もうすごすぎて内容が理解できませんが、これは日本語で書かれているのでしょうか?(笑)本当に尊敬しかないです。。ボルダリング壁は首尾よく(苦笑)パクらせていただきましたが、この雲梯はめちゃくちゃハードル高そうですね。。記事の完成を楽しみにしています!!

ご覧になっていただけたんですね!ありがとうございます^-^

雲梯は予想以上に苦労したのでそれがにじみ出る記事になってしまっていますが(笑)、私の屍を超えていくことで次はだいぶラクに作れると信じているので、私の経験をしっかり記事にして次の勇者に伝承したいと思います!(使命感)